皆さんがコンビニやスーパーで買い物をした際についてくるレジ袋やフォーク。これらは2022年から有料となりました。これはプラ新法(プラスチック資源循環促進法)が施工されたことによるもの。身近にあるプラスチック製品が有料になったことから記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。今回はそんなプラ新法について詳しく解説していきます。

プラ新法(プラスチック資源循環促進法)とは、2022年4月1日に施行されたプラスチック資源の循環を促進するための法律です。この法律は廃プラスチックの排出量を減らし、可能な限り資源としてリサイクルすることが目的。加えて、プラ新法には「3R+Renewable」が掲げられています。「3R+Renewable」とは、これまでの3R(Reduce=リデュース、Reuse=リユース、Recycle=リサイクル)に加え、再生可能という意味のRenewable(リニューアブル)を取り入れたもの。また、この法律は近年問題視されている海洋プラスチックごみや各国の廃棄物輸入規制の強化が制定のきっかけとなりました。

プラ新法の目的である、プラスチック資源の促進を総合的かつ計画的に推進するために下記3つの事項に関する基本方針が策定されています。

それでは上記事項に関する5つの基本方針に関して見ていきましょう。

プラスチック製品製造事業者に対して環境配慮設計に関する指針を策定し、指針にのっとっての製品の認定を行います。認定された製品は国が積極的に調達し、リサイクル材利用設備への支援も実施します。

ワンウェイプラスチックの提供事業者に対して判断基準を策定。指導や助言を行うとともに、ワンウェイプラスチックを多く提供する事業者には罰則が考えられます。

※ワンウェイプラスチックとはストローなどの一度使われて廃棄されるプラスチック製品のことです。

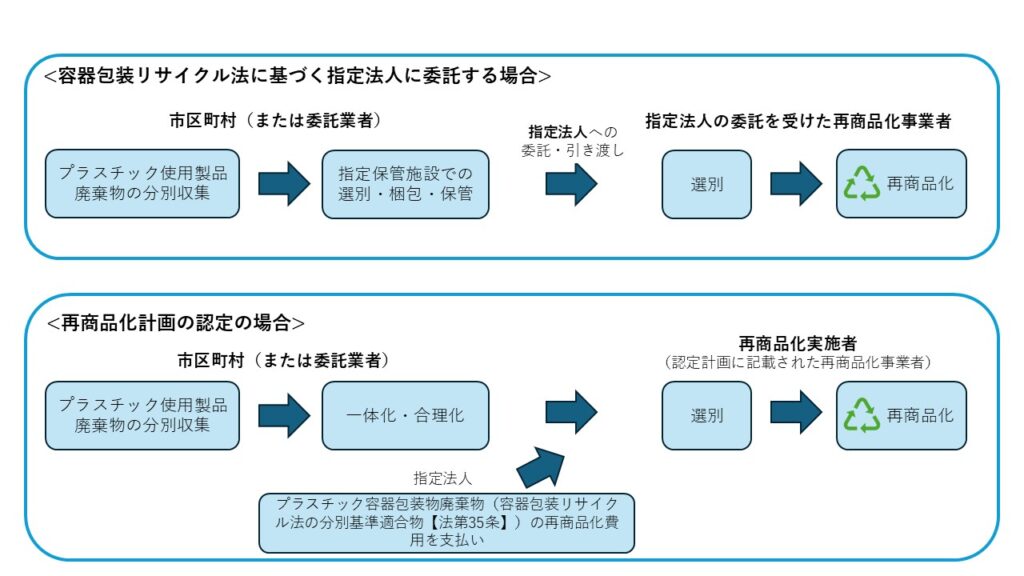

プラスチック資源の回収推進のため容器包装リサイクル法ルートを活用して再商品化へ。容器包装リサイクル法の指定法人は廃棄物処理法の許可が不要となり、行政と事業者が連携して再商品化計画を策定できます。また、政府が再商品化計画を認定すると、市区町村によるプラスチック資源の選別や梱包のプロセスをスキップして再商品化実施者による再商品化が可能となります。加えて、再商品化実施者は廃棄物処理法の許可が不要となるのです。

※容器包装リサイクル法…一般家庭で排出されるプラスチック容器などのごみの再商品化を目的とした法律。

容器包装リサイクル法ルート…プラスチック製品をリサイクルするため仕組みのことで、利用・廃棄・回収・再商品化が主な流れとなっています。

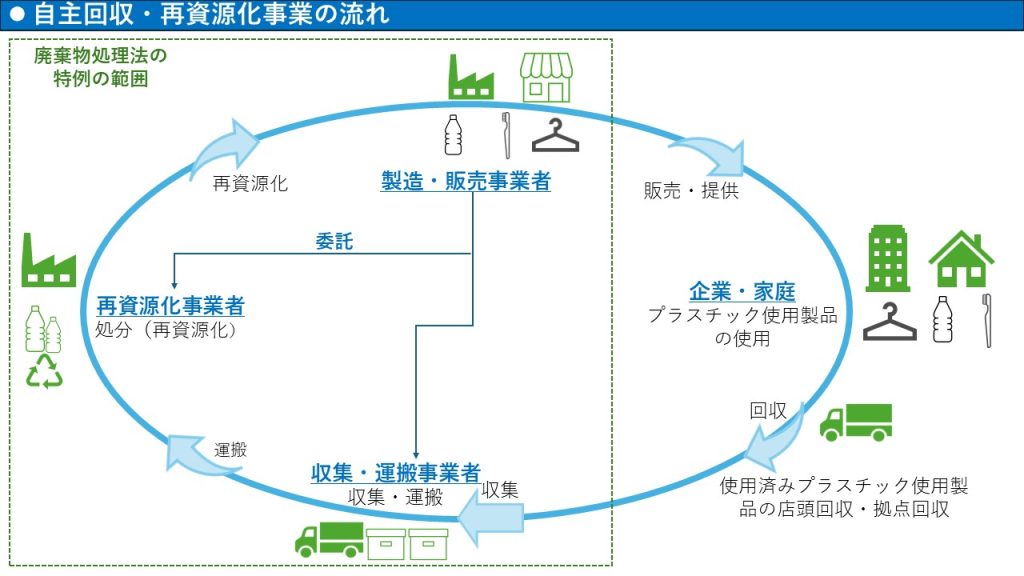

製造・販売事業者がプラスチック製品を自主回収および再資源化できる計画作成が必要となります。政府がその計画を認定した場合、認定事業者は廃棄物処理法の許可が不要です。

プラスチックを排出する事業者に対して排出の抑制・再資源化などの基準を策定、プラスチックを多く排出する事業者に対しては罰則の措置が考えられます。排出事業者が再資源化事業計画を作成し、国からの認定を受けると廃棄物処理法の許可が必要ありません。

プラ新法の対象となる事業者は多岐にわたっており、求められることも事業によって異なっています。対象となる事業者は以下の通りです。

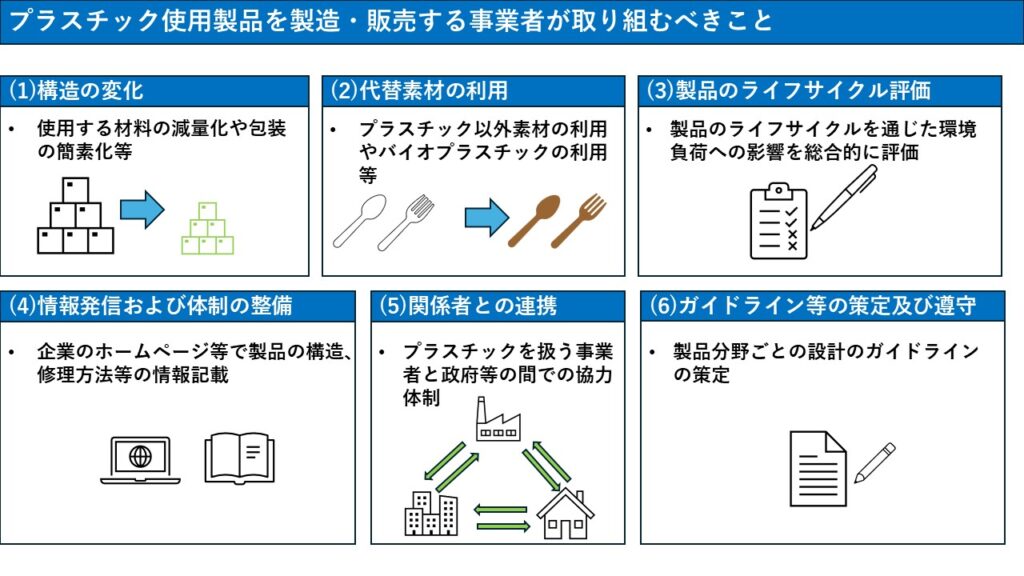

続いて、対象事業者が求められていることについて詳しく解説していきます。また、事業者によっては罰則が発生するケースもあります。

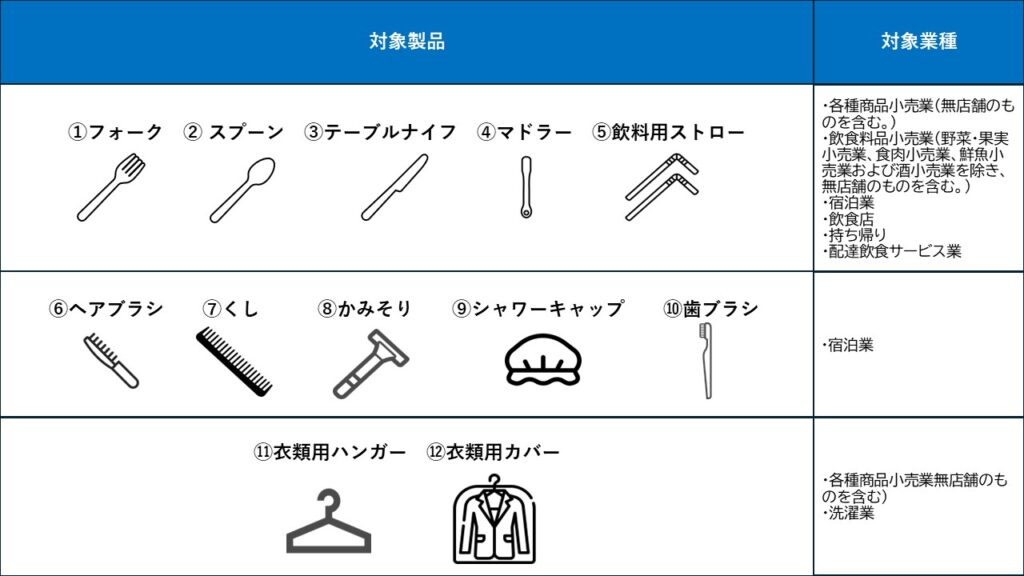

プラ新法は特定プラスチック使用製品を提供する事業者に対して取り組むべき判断基準を策定しました。これに伴い、対象となる事業者は提供方法の工夫や提供する製品の合理化などが求められます。具体的に事業者が取り組まなければならない基準は以下の通りです。

前年度における特定プラスチック製品の提供量が5トン以上の事業者は、特定プラスチック使用製品多量提供事業者と定められます。仮に、判断基準と照らし合わせて取り組みが著しく不十分とされた場合、別途罰則の対象となってしまうかもしれません。

~対象のプラスチック~

フォーク、スプーン、テーブルナイフ、マドラー、飲料用ストロー、ヘアブラシ、櫛、かみそり、シャワーキャップ、歯ブラシ、衣類用ハンガー、衣類用カバーの12種類

市区町村の場合、以下の2つの方法でプラスチック使用製品廃棄物を再商品化できます。

プラスチック製造・販売事業者が「自主回収・再資源化事業計画」を作成し、国の認定を受けることで廃棄物処理法に基づく許可を必要とせずに、使用済みプラスチック製品の回収・再資源化事業を行えます。

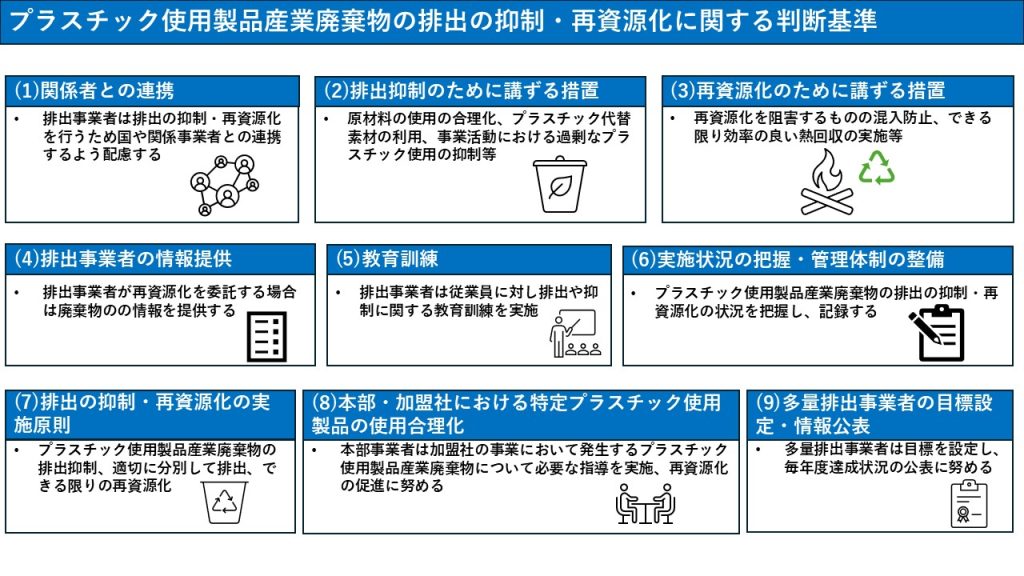

プラスチック使用製品産業廃棄物を排出する事業者は主務大臣が定める判断基準に基づき、廃棄物排出の抑制や再資源化に努めなければなりません。取り組むべき基準は以下の通りです。

前年度の排出量が250トン以上だと多量排出事業者と認定され、取り組みが著しく不十分な場合、勧告・公表・命令の処置の可能性があります。

サーマルリサイクル、マテリアルリサイクルとはそれぞれ廃プラスチックのリサイクル手法のこと。中でもサーマルリサイクルは日本国内で広く普及しており、廃プラスチックを焼却した際に発生する熱を利用して発電するリサイクル方法です。

一方、マテリアルリサイクルとは廃プラスチック製品を別のプラスチック製品に再利用する方法になります。二種類のリサイクル方法があり、廃プラスチック製品を同じ製品へ再利用する水平リサイクルと、廃棄物の質が水平リサイクルを行うのに十分でない場合に行われるカスケードリサイクルという方法があります。

カスケードリサイクルを用いると、質が悪い廃棄物でもリサイクル先製品の品質を下げることでリサイクル材として利用できるのです。ペットボトルから服を作る、というポスターを見かけますがあれはカスケードリサイクルのことを指しています。

プラ新法が施工されてから今まで、国内の企業が自社のプラスチック排出量の抑制や、リサイクルに取り組んでいます。日本国内における企業のプラ新法対応例を業種問わず紹介していきます。

飲料メーカーである、アサヒ飲料株式会社は2030年までに使用するペットボトルの素材をリサイクル素材、バイオ由来の素材への切り替えを目標に掲げています。それに伴って2019年7月から一部商品においてリサイクルペットボトルの導入を実施、その後炭酸飲料やお茶の容器に利用を拡大しました。2022年5月には使用済みペットボトルを自社グループにて回収し、水平リサイクルする取り組みを首都圏にて開始しています。プラスチック削減の取り組みは日本国内にとどまらず、オーストラリアにおいてもリサイクルペットボトルの供給を推進するため現地の企業と協業し、工場を建設、地域のサステナビリティ推進に貢献しています。

参考:ASAHI GROUP INTEGRATED REPORT 2024. アサヒグループホールディングス

株式会社エフピコはお弁当や食品トレーなどのプラスチック製品を製造する食品容器メーカーです。物流・製造部門をまとめたサプライチェーン・マネジメント・システムを構築しており、効率的なプラスチック資源回収を実施しています。

また、日本国内において一日当たりおよそ40トンの使用済み製品を回収しており、回収したプラスチック製品は新しい製品へリサイクル。2022年3月期では、およそ7,738tの発泡スチロール製トレーの回収に成功しました。使用済みのトレーを食品容器とトレーにリサイクルする取り組みは世界初の試みでした。

プラ新法は身近にあるレジ袋やプラスチックフォークだけが対象ではなく、日本国内におけるさまざまなプラスチック製品が対象となっています。自社の製品が対象となっていることに初めて気づいた方もいらっしゃるでしょう。また、日本国内外の脱プラの流れを受け、今後さらにプラ新法の対象製品の範囲が拡大する可能性もあります。一方でプラ新法に対応し、環境にやさしいプラスチック製品を開発することで新たなビジネスチャンスを生み出すこともできます。プラスチックといかにうまく付き合っていくかが今後のサステナビリティ経営において鍵になるかもしれません。

CDP回答やGHG排出量算定など、環境経営に関するコンサルティングサービスの営業本部長を務めています。

【出典】

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の概要. 環境省.(参照2025.3.10)

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」について.(2022, March).環境省. (参照2025.3.10)

特定プラスチック使用製品の使用の合理化. 環境省.(参照2025.3.10)

プラスチックリサイクルの基礎知識.(2024, July).一般社団法人プラスチック循環利用協会. (参照2025.3.10)

容器包装のプラスチック資源循環等に資する取り組み事例集.(2023, March).環境省. (参照2025.3.10)

統合報告書. アサヒグループホールディングス.(参照2025.3.10)